primera consulta gratuita

¿EN QUÉ BASAMOS NUESTRA ALIMENTACIÓN?

El artículo aborda el deterioro de la salud pública en las últimas décadas, con un aumento alarmante de obesidad y enfermedades crónicas. Analiza la influencia de la pirámide nutricional, creada en 1992 por el Departamento de Agricultura de EE. UU., y cuestiona posibles conflictos de interés.

1/17/20256 min read

LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL

No es ninguna novedad comentar que cada día el estado de salud de la población es bastante peor que el de hace algunas décadas. En la actualidad, sufrimos una verdadera epidemia de obesidad, diabetes, enfermedades neurodegenerativas…en edades cada vez más tempranas. ¿Esto ha sido siempre así? Claramente…no.

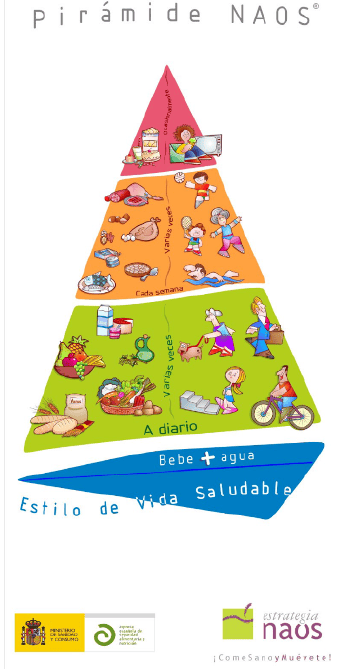

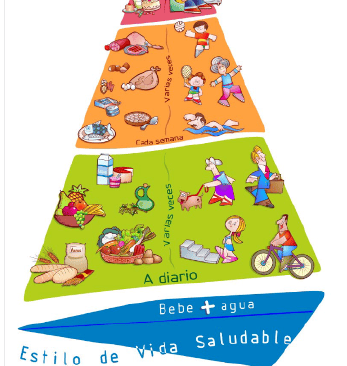

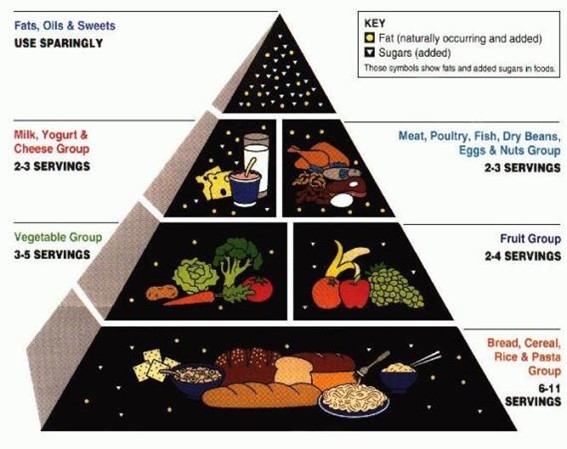

La primera pregunta que nos tenemos que hacer es en qué nos basamos para alimentarnos en nuestro día a día. Y la respuesta a esa pregunta, la que nos han enseñado a muchos de nosotros en el colegio, es la siguiente: la famosa pirámide nutricional. Echemos un ojo a la última actualización en España, del año 2015:

En ella podemos ver la recomendación de un consumo diario de pastas, pan arroz, frutas, vegetales, y tímidamente la inclusión en la parte superior de ese segundo nivel los lácteos y sus derivados. De manera semanal aparece la carne de aves, entre otras, y ya en la parte superior, cerca del consumo ocasional, las carnes rojas y los embutidos. Finalmente, bollos y tartas de manera ocasional. Toda la pirámide está aderezada con una ingesta alta de agua, y de hábitos saludables.

Antes de empezar a valorar esta pirámide actual, ¿sabemos de dónde viene?

La respuesta es sí. Ésta se remonta al año 1992, año en el que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó y oficializó su pirámide nutricional. Posteriormente, todos los países, sin excepción, la adoptarían y adaptarían con cambios mínimos.

Lo llamativo de todo esto, es que no fuera ningún Departamento de Salud o Sanidad Públicos los que hicieran estas recomendaciones, si no un Departamento de Agricultura, encargado de regular esa actividad económica a nivel del país. ¿Podría haberse dado conflicto de interés? Sigamos.

En los años 1960 y 1970 llegaron a la palestra dos nombres propios: el fisiólogo estadounidense Ancel Keys y el fisiólogo y nutricionista inglés John Yudkin, A modo de resumen, y para no extendernos mucho, podemos establecer que A. Keys puso en el punto de mira a las grasas saturadas como factor mayoritario presente en todas las enfermedades metabólicas emergentes, que ya asomaban sus colmillos por aquéllas décadas: las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes. Llegó a estas conclusiones a través de su controvertido estudio “The seven countries study”. Sin embargo, este estudio tenía varias irregularidades, entre ellas la fuente de la financiación del mismo, el que en realidad hubiera datos de 20 países en lugar de 7 y que luego fueran sacados del análisis…y otro factor importante: no tuvo en cuenta al azúcar.

Por su parte, años más tarde, el Dr. Yudkin se hizo famoso a nivel internacional con su libro “Pure, White, and Deadly”, publicado por primera vez en 1972, donde fue uno de los primeros científicos en afirmar que el azúcar era una de las principales causas de la obesidad y de las enfermedades cardíacas.

Por lo tanto, en aquel momento, se dieron dos corrientes opuestas: los seguidores de las teorías de Keys, y otros tantos de la de Yudkin. Finalmente, las Sociedades Científicas y la industria alimentaria dieron su apoyo a las teorías de Ancel Keys, haciéndole incluso portada en el New York Times. Sus postulados nutricionales quedaron pues recogidos en cada de las pirámides nutricionales de todos los países de occidente, hasta aproximadamente los años 90. En aquella época todo lo light se puso de moda: todos los alimentos serían bajos en grasas, y se verían saludables. Pero ¿qué ocurre cuando le quitas la grasa a un alimento? La grasa aporta textura y retiene los aromas de la comida. Por lo tanto, para suplir eso, la industria alimentaria por cada 2 gramos de grasa que elimina, añade 13-15 gramos de azúcar, junto con otros productos añadidos como la fructosa y otras sustancias que enmascaran la retirada de la grasa.

A finales de la década de los 2000 hubo dos hitos que marcaron un antes y un después, y que supusieron un revisionismo de todos los trabajos de Ancel Keys y de las recomendaciones nutricionales hasta ese momento: el lobby de los lácteos se propuso revisar el papel de las grasas por su propio interés y al vídeo que se hizo viral en YouTube en 2009: “The bitter truth about sugar”, cuyo protagonista era el Dr. Robert Lustig, quien en una conferencia arremetía contra lo que él llamaba el engaño del azúcar. Este momento fue decisivo, y comenzaron a salir numerosas publicaciones:

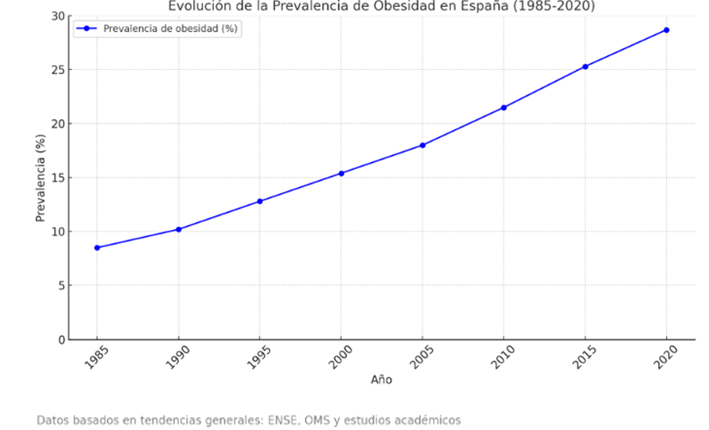

Lo más relevante ahora es analizar como ha ido evolucionando la salud general de la población en los últimos 40 años.

Para ello, cogeremos un ejemplo revisando la prevalencia de la obesidad en España en los últimos 40 años, en población adulta:

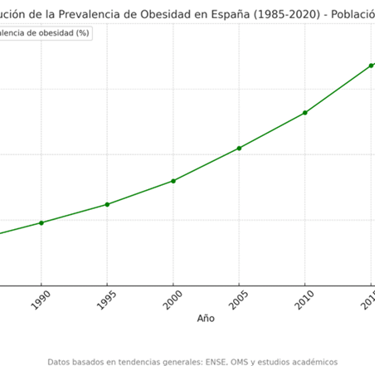

Echemos un ojo ahora a los mismos datos, pero en la población pediátrica; el resultado no es mucho más esperanzador:

La primera conclusión que podemos sacar es que no estamos yendo en la dirección correcta. No sólo es la obesidad, sino todas las “enfermedades modernas” que nuestros abuelos no sufrían, como el síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, multitud de enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, asma… Si analizamos cada una de ellas, los resultados son muy similares. Además, ya parece normalizarse que a cualquier edad esto puede ocurrir, incluyendo a nuestros niños.

La segunda conclusión es que hay que ponerse manos a la obra. ¿Qué es lo que realmente tenemos que cambiar? Tenemos que recordar de dónde venimos, cuales son nuestros orígenes, como funciona nuestro metabolismo y analizar nuestra naturaleza y los hábitos ancestrales que nos caracterizan como especie.

En los siguientes artículos del blog iremos dando luz sobre cómo redirigir nuestras vidas hacia una vida plena, sin renunciar a la vida actual de la llamada “modernidad”.

Bibliografía:

Gráfico Prevalencia Obesidad Población Adulta 1985-2020

1. Instituto Nacional de Estadística (INE):

Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE). Datos sobre salud y prevalencia de obesidad en población adulta. Consultado en www.ine.es.

2. Ministerio de Sanidad de España:

Informes periódicos de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención. Accesible en www.sanidad.gob.es.

3. Organización Mundial de la Salud (OMS):

Global Health Observatory Data Repository. Datos sobre obesidad en adultos por región y país. Disponible en www.who.int.

4. Revistas científicas:

o Aranceta-Bartrina, J., et al. (2016). "Prevalence of general obesity and abdominal obesity in the Spanish adult population (2008–2010): the ENRICA study." Obesity Reviews, 17(8), 618-625.

o Gutiérrez-Fisac, J. L., et al. (2012). "Trends in obesity prevalence in Spanish adults, 1987–2007." Medicina Clínica, 139(7), 301-307.

Gráfico Prevalencia Obesidad en Población Pediátrica 1985-2020

Bibliografía para el Gráfico de Población Pediátrica

1. Instituto Nacional de Estadística (INE):

Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) con datos específicos de obesidad infantil. Disponible en www.ine.es.

2. Organización Mundial de la Salud (OMS):

Estrategia de vigilancia de obesidad infantil a través del Global Health Observatory. Disponible en www.who.int.

3. Estudios académicos:

o Sánchez-Cruz, J. J., et al. (2013). "Prevalence of child and youth obesity in Spain in 2012." Revista Española de Cardiología, 66(5), 371-376.

o Aranceta-Bartrina, J., et al. (2016). "Prevalence of obesity in Spanish children and youth: Results from the ALADINO study." International Journal of Pediatric Obesity, 11(1), 25-32.

Contactános

Telefono:

info@nutryciencia.com

+34 656 58 95 75

© 2024. All rights reserved.